Im Mittelpunkt der Ausstellung „Mit meinen Augen“ stehen Sehen und Wahrnehmung. Sie verwandelt den Vatikan-Pavillon auf kontroverse Weise von einem Frauengefängnis in eine Galerie.

Die Biennale von Venedig präsentiert nicht nur spektakuläre und überraschende zeitgenössische Kunst, sondern bietet auch die Gelegenheit, einige ihrer selten geöffneten Gebäude zu besichtigen.

In diesem Jahr darf der Pavillon des Vatikans die Auszeichnung als ungewöhnlichster Ort für sich beanspruchen. Wer die Kanalstadt schon einmal besucht hat, dürfte dieses Gebäude wohl kaum betreten haben: Die Ausstellung des Heiligen Stuhls befindet sich im Frauengefängnis von Venedig.

In gewisser Weise ist der Pavillon des Vatikans ein Stück monatelanger Performancekunst, an der der Besucher teilnimmt. Das Erlebnis umfasst weit mehr als die Kunst an den Wänden – es geht um die Interaktion mit den Insassen und den Einblick in ihre Welt hinter den Mauern. Wie die Organisatoren schreiben, „werden Kunst, Poesie, Menschlichkeit und Fürsorge Gegenstand der Diskussion sein.“

Die Show trägt den Titel Con i miei occhi (Mit meinen Augen) und ist einem Gedichtfragment entnommen, das von einem alten heiligen Text und einem elisabethanischen Gedicht inspiriert wurde. „Ich liebe dich nicht mit meinen Augen“ (Shakespeare, Sonett 141) erinnert an eine Zeile aus dem Buch Hiob: „Nun sieht dich mein Auge.“

„Eine Überblendung, die allmählich zu einer Aktion wird, bei der Sehen gleichbedeutend ist mit Berühren, mit dem Blick, mit dem Umarmen, Sehen und Wahrnehmen in einen Dialog miteinander bringen“, heißt es in der eher obskuren Pavillonbeschreibung.

Der Satz wird wörtlicher, wenn man das Gefängnis erreicht, ein Gebäude aus dem 13. Jahrhundert auf der Giudecca, das ursprünglich ein Kloster war und später zu einer Besserungsanstalt für unverheiratete Mütter und Sexarbeiterinnen wurde. Sehen und Wahrnehmen stehen im Mittelpunkt der Erfahrung – als Erstes muss man sein Telefon abgeben.

Sie können die Ausstellung auch durch den Dialog und die Interaktion mit den weiblichen Gefangenen erleben, die als Führerinnen fungieren und in den dunkelblauen und weißen Uniformen gekleidet sind, die in den hauseigenen Werkstätten entworfen und genäht wurden. Sie erklären die Kunstwerke, machen aber auch Bemerkungen über die Räumlichkeiten und Dienstleistungen der Haftanstalt.

Von Füßen bis zu Filmen: Die Kunstwerke sind im Vatikanischen Pavillon zu sehen

Die Ausstellung ist voll von herausragenden Werken, die von den Kuratoren Chiara Parisi und Bruno Racine ausgewählt wurden. Das vielleicht spektakulärste Werk ist das des in Italien geborenen Künstlers Maurizio Cattelans schmutzige Füße. Das riesige Foto ziert die Fassade der Gefängniskapelle und verweist auf Andrea Mantegnas Gemälde „Beweinung Christi“.

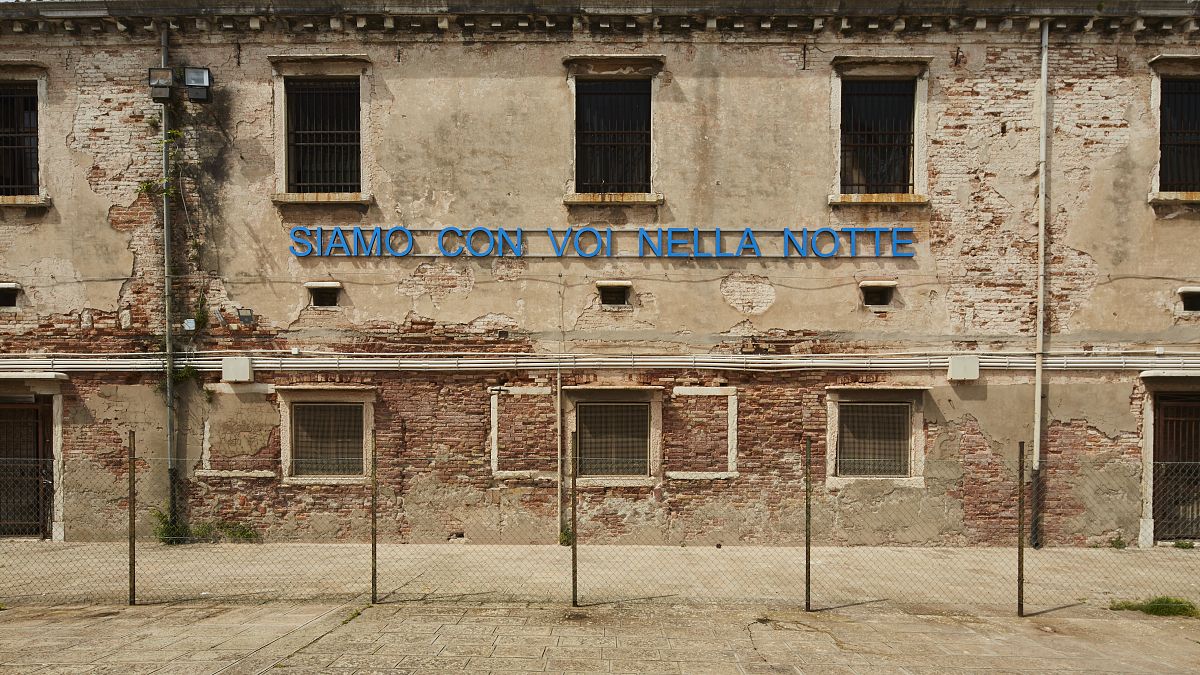

An einer Wand in einem Innenhof ist ein Werk des in Palermo ansässigen Kollektivs Claire Fontaine zu sehen. In großer Neonschrift steht „Siamo con voi nella notte“ (Wir sind bei dir in der Nacht) – eine Botschaft der Solidarität aus der Außenwelt an die Insassen.

Es gibt auch die grafischen Slogan-Plakate von Corita Kent – die einen Teil ihres Lebens als Nonne verbrachte – und glasierte Vulkanplatten, die von der Künstlerin Simone Fattal mit Auszügen aus Gedichten der Insassen bemalt wurden. Die Gefangenen wirkten auch an einem Film des Künstlers Marco Perego mit, in dem sie neben Zoë Saldaña, Peregos Frau, spielen. Es ist eine zutiefst bewegende Darstellung weiblicher Freundschaft und des Lebens im Gefängnis.

Vatikan-Pavillon löst Besorgnis über Kollaboration mit Gefangenen aus

Außenstehenden einen Einblick in ein Leben zu gewähren, das normalerweise abseits der Öffentlichkeit stattfindet, ist nicht unumstritten. Zwei italienische Kuratoren, die zuvor in dem Gefängnis ausgestellt haben, haben Bedenken geäußert, dass der Pavillon Voyeurismus fördere. Sie äußern auch Bedenken hinsichtlich der unbezahlten Arbeit der Gefangenen, die Führungen durchführen und an Kunstwerken mitarbeiten.

Obwohl das Sehen im Mittelpunkt der Ausstellung steht, bedeutet dies zwangsläufig, dass sich der Besucher auch mit dem Gegenteil beschäftigt – dem Verborgenen. Man kommt nicht nur ohne Fotos nach Hause, sondern darf den inhaftierten Frauen auch keine persönlichen Fragen stellen und darf auch ihre Nachnamen nicht erfahren. Dient dies dem Schutz der Privatsphäre der Insassen oder der Kontrolle darüber, was sie den Besuchern mitteilen?

Ende November, zum Ende der Biennale, werden die Kunstwerke aus dem Gefängnis entfernt. Doch welche nachhaltigen Auswirkungen wird dies auf die Gefangenen haben?